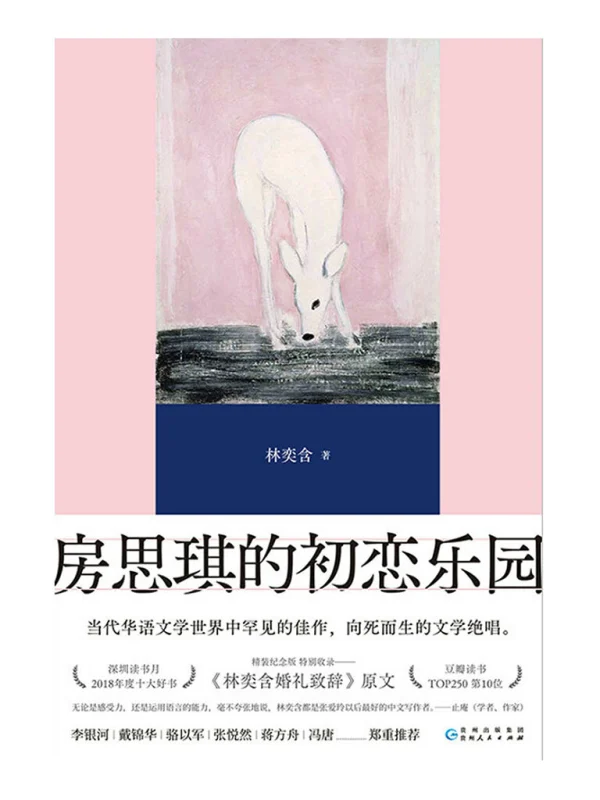

都市的 小說 房思琪的初恋乐园 三章 復樂園 推崇

漫畫–我和“我”的戀愛史–我和“我”的恋爱史

都市異聞錄之極品神醫

怡婷高級中學畢業轉機,只和伊紋阿姐和嬰兒教師去臺受看過思琪一次。銀裝素裹衣服的看守士執起思琪的枯手,裝出孩音哄着思琪說:“你覷誰瞅你了啊?”伊紋和怡婷看來思琪悉數人瘦得像屍骸鑲了眼。鑲得太頭角崢嶸,明星的婚戒,六爪抓着大鑽。一隻戒在西半球,一隻在北半球,仍永以爲好。沒看過兩隻雙目這麼不關痛癢。看護個人對他倆招擺手說:“到星子舉重若輕,她不會傷人。”像在說一條狗。唯有拿果品出的時光思琪講了,她拿起甘蕉,當場剝了皮開首吃,對甘蕉說,致謝你,你對我真好。

怡婷看完事日誌,還不復存在給伊紋姐姐看。姐姐現如今看上去很洪福齊天。

怡婷上場北,伊紋和小兒教育工作者下和田,在高鐵站解手下,伊紋才哭出。哭得跌在肩上,來回的遊子都在看她裙子縮起牀流露的大腿。赤子慢慢把她攙在海上,搬到座上坐好。伊紋哭到全身都顫,赤子很想抱她,但他單純沉寂遞上氣喘藥。“嬰幼兒。”“何如了?”“早產兒,你明白她是一下多聰敏的小男性嗎?你明瞭她是何其臧,對海內外充斥平常心嗎?而今朝她絕無僅有記起的即奈何剝香蕉!”嬰孩逐級地說:“訛你的錯。”伊紋哭得更和善了:“就算我的錯!”“魯魚帝虎你的錯。”“就是說我的錯,我斷續沉淪在大團結的高興裡,某些次她差一步即將奉告我,但是她怕增添我的職掌,到此刻還消亡人分明她何以會形成如斯!”小兒輕輕的拍着伊紋的背,名特新優精覺伊紋駝着背鼓出了背脊,新生兒逐月地說:“伊紋,我不領悟如何跟你講,在畫好禽籠河南墜子的上,我實在可能藉由跨入撰去含蓄心得到你對她倆的愛,而是就像爆發在你身上的事體訛誤你和樂,更不可能是她的錯一模一樣,發生在思琪隨身的事也斷斷大過你的錯。”

回家沒幾天伊紋就接受一維的全球通。只好用涼白開的文章接有線電話:“何如了嗎?”粗略主語,不辯明該幹什麼叫作他。一維用比他其實的身高要低的聲說:“想見見你,狠去你當下嗎?”嬰幼兒不在。“你怎麼樣詳我在哪裡?”“我猜的。”伊紋的白開水聲音摻入墨水,一滴墨水向地心的趨向羣芳爭豔:“哦,一維,俺們都放兩一馬吧,我前幾賢才去看了思琪。”“求求你?”一維裝出鴨子的聲氣,“求求你?”

轉生成了薄志弱行的伯爵夫人~前世最強魔女想要過舒適的生活~

開館的時一維要那張天高地闊的臉,一維不露聲色地看着伊紋老婆的擺,漢簡和影亂哄哄砌成兩疊。伊紋扭去流理臺的時期,一維坐在竈高腳椅上看着伊紋在背心短褲外側敞露大片的膚,白得像食堂的牀,等着他躺上來。一維聞到咖啡的馥。伊紋要很恪盡壓才不會對他軟和。給你,毋庸燙到。天氣那樣熱,一維也不脫下洋服外衣,還用手圍握着外幣杯。伊紋埋在冰箱裡翻找,而一維的眼眸找到了一雙男襪。伊紋在吧檯的對面坐。一維的手伸三長兩短如臂使指她的耳輪。伊紋偏了偏頭。“一維。”“我一度戒酒了。”“那很好,當真。”一維陡撥動起來:“我真正戒酒了,伊紋,我已突出五十歲了,我確乎沒計就如此這般錯過你,我委很愛你,吾輩妙不可言搬出來,想住何處就住豈,你霸氣像這麼樣把屋子搞得拉雜的,也熾烈所有雪櫃裝雜質食物,再給我一次機會,好嗎?好嗎,我鮮紅色的伊紋?”他透氣到她的深呼吸。伊紋思辨,我真沒術憎恨他。他倆的四肢集中在同船,藤椅上分心中無數誰誰。

一維趴在她一丁點兒乳上休養。恰射出來的上升的腦電波還留在她人裡,他理想感觸她腰背邏輯的抽筋,撐起頭是潮是嗯,弓下去是汐是啊。她的手拳緊了浮出靜脈,又垂垂甩手,置了,整隻胳臂滑到長椅下。一瞬間,他毒映入眼簾她的掌心指甲的刻痕,粉色紅的。

伊紋像既往往復搬那些琉璃壺毫無二致,小心翼翼地把一維的頭拿開,很快地穿好了服。伊紋起立來,看着一維拿掉眼鏡的臉像個嬰兒。伊紋把衣服拿給他,坐在他邊緣。你原我了嗎?伊紋鴉雀無聲地說:“一維,你聽我說,你敞亮我畏縮的是啥嗎?那一天,假若你更闌遠非猛醒,我就會這樣失戀浩大而死吧。離開你的這段光陰,我逐年挖掘談得來對生本來是很貪戀的。我焉都不離兒忍,但是一悟出你曾指不定把我殺掉,我就着實沒不二法門容忍下了。呀事都略退路,雖然陰陽是很斷交的。恐在旁海內外,你午夜灰飛煙滅覺,我死掉了,我會想到滿室俺們的合照睜大眼睛掃描你,你會後頭醒來而虛飄飄地過完畢生嗎?也許你會喝得更兇?我諶你很愛我,是以我更舉鼎絕臏見原你。我久已一次又一次爲了你推後和睦的邊界了,而這一次我實在雷同要活下去。你懂得嗎?那會兒談起休學,講授問我已婚夫是怎麼着的人,我說‘是個像華蓋木林等位的那口子哦’,還專誠去查了英語百科全書,細目人和講的是天下上上上下下松科中最特立、最堅韌的一種。你還牢記今後我最常念給你聽的那本街頭詩集嗎?今再看,我覺得那簡直就像是我融洽的日誌扯平。一維,你顯露嗎?我不曾諶星宿的,只是於今我相報紙上說你截至年終運勢都很好,攬括桃花運─你別說我兇橫,連我都消亡說你獰惡了。一維,你聽我說,你很好,你別再喝酒了,找一個假心愛你的人,對她好。一維,你儘管哭,我也決不會愛你,我的確不愛你,從新不愛了。”

早產兒回伊紋這兒,蓋上門就聽見伊紋在蒸氣浴。一梢坐上排椅,二話沒說感靠枕後有哪樣。一球領帶。絲巾的灰溜溜把嬰兒的視線盡矇住一層影。蒸氣浴的聲音停了,接下來會是暖風機的籟。在你吹乾髮絲之前我要想了了。我看見你的拖鞋,今後是小腿,下一場是股,以後是短褲,從此以後是上衣,從此是頸項,過後是臉。“伊紋?”“嗯?”“茲有人來嗎?”“爲啥問?”執那球方巾,方巾在掌裡麻痹了,長吁短嘆劃一滾開來。“是錢一維嗎?”“對。”“他碰你了嗎?”小兒出現和和氣氣在驚叫。伊紋黑下臉了:“幹嗎我要答話之紐帶?你是我的誰?”早產兒展現大團結的心下起瓢潑大雨,有一隻溼狗一跛一跛哀哀在雨中哭。毛毛高聲說:“我出外了。”門寂靜地關開班,好像向來灰飛煙滅被開過。

伊紋無名查辦室,卒然道什麼都是假的,如何人都渴求她,光陀思妥耶夫斯基屬於她。

一個鐘頭後,乳兒歸來了。

小兒說:“我去買夜餐的材,抱愧去長遠,浮面區區雨。”不知底在向誰解說。不喻在講明嘻。毛毛把食材支付冰箱。收得極慢,軟型冰箱唱起了大門歌。

赤子開腔了,嬰兒的鳴響也像雨,舛誤過葉窗,騎樓外的雨,然則門廊前等人的雨:“伊紋,我不過對調諧很消沉,我以爲我絕無僅有的良習不怕不滿,然則給你我確很貪,能夠我無意都不敢翻悔我想要在你華而不實枯寂的時光溜進來。我多盼望我是不求回報在送交,但是我大過。我不敢問你愛我嗎?我害怕你的答卷。我清楚錢一維是假意把方巾忘在此的。我跟你說過,我肯切屏棄我有所的全豹去抽取你用看他的眼色看我一眼,那是真。而,興許我的滿門只值他的一條方巾。吾輩都是學藝術的人,只是我犯了章程最小的禁忌,那不怕以不恥下問自滿。我應該騙諧和說能陪你就夠了,你困苦就好了,緣我實質上想要更多。我洵很愛你,但我謬捨身爲國的人,很道歉讓你失望了。”